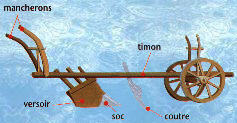

Les outils, autrefois en bois, maintenant en métal, deviennent plus efficaces. La charrue donne un meilleur labour que l'araire de bois ou la houe. Son coutre et son soc ouvrent des sillons profonds, et son versoir soulève la terre et la retourne. Le sol est ainsi mieux aéré, les éléments nécessaires à la croissance des céréales ramenés vers la surface, les racines des chardons et autres plantes indésirables sectionnées.

Avec le collier d'épaules, les chevaux font le travail plus rapidement qu'avec l'ancien collier de cou qui les étranglait. |

Mais cette charrue, chère et qui nécessite souvent un attelage de plusieurs animaux, n'est accessible qu'aux paysans les plus riches, les "laboureurs".

|

Le soc, recouvert de fer, retournait les mottes. Il se terminait par un versoir qui permettait de rejeter la terre remuée de part et d'autre du sillon. De cette façon se formait, entre deux sillons parallèles, un petit monticule de terre, qui se révéla très utile. Quand la saison était sèche, le blé poussait dans le creux des sillons humides. Au contraire, si la saison était trop humide, il poussait sur le monticule débarrassé de l'humidité excessive

http://francehistoire.free.fr/moyen/technique.html

Une meilleure utilisation des sols est organisée. La surface cultivable est divisée en trois parties : un an sur trois, un tiers du sol est laissé en jachère ; un autre tiers est planté de blé d'hiver, semé en octobre ; sur le dernier tiers poussent des céréales semées au printemps, telles que l'avoine et l'orge. Cette technique agricole, appelée assolement triennal, essaie de compenser le manque d'engrais, car le bétail trop rare fournit peu de fumier.

Les progrès techniques, mais aussi un climat plus favorable, permettent une augmentation des rendements agricoles. Au XIII° siècle, un grain mis en terre produit quatre grains, contre deux au IX° siècle.

Plus nombreux et mieux outillés, les paysans se lancent à la conquête de nouvelles terres. Ils assèchent les marais, gagnent des terrains sur la mer. Ils défrichent les espaces boisés en bordure des clairières.

|